从四季形成到太阳能

1. 为什么会形成四季?

- 因为地球公转,以及地球自转轴的倾斜角度 23.5°,也就是黄赤交角的存在。

- 地球绕太阳公转,到春分,秋分的时候,太阳直射赤道,到夏至,太阳直射北回归线,反过来到冬至,太阳直射南回归线。

2. 为什么太阳直射赤道或者南北回归线会有这么大的温差?

- 太阳照在地球上,功率大概是 \(1361 W·m^{-2}\) 。

- 但这个功率是太阳辐射到大气层顶的功率,实际上经过大气中的散射和吸收,落到地表的辐射强度一般认为是 \(1000 W·m^{-2}\)

- 在地球的尺度上,太阳光可以看做平行光,这个功率是与阳光垂直的面积所接受到的功率,但地球是球面,因此,平均下来地球接受到的阳光功率是 \(\frac{\pi r^2}{4\pi r^2} = \frac{1}{4}\) ,也就是 \(340 W·m^{-2}\),但这只是平均功率,还计算了未被太阳照射到的夜晚区域。

- 当春分时太阳直射赤道,赤道地区接受到的功率就是满载的 \(1361 W·m^{-2}\),南北回归线与太阳的夹角是 23.4°,因此南北回归线接受到的功率大概是 \(cos(23.4°) \times 1361 = 1249 W·m^{-2}\)。

- 如果这个时候在南北回归线使用太阳能板,依旧可以获得单位面积的满功率,但需要倾斜到被太阳直射的角度。

- 春分时,北极附近,与太阳的夹角接近 90°,因此北极附近接受到的功率几乎为 0。

3. 如果我在北极上放太阳能板,垂直太阳光呢?

-

春分秋分的时候,北极附近阳光几乎是水平与地面的,因此要和太阳光垂直,需要把太阳能板完全竖起来。

-

北极附近的大气比赤道附近厚很多,因此大气对阳光的衰减作用也很强。

-

如果仅仅考虑阳光在地球半径这个尺度的衰减程度,几乎可以忽略不计,也就是说,也可以达到 \(1361 W·m^{-2}\)

-

```python import math

distance_to_sun = 149.6e6 * 1000 # 地球到太阳的平均距离(单位:米) earth_radius = 6371e3 # 地球的平均半径(单位:米) solar_constant = 1361 # 地球大气层顶部的太阳辐射强度大约是 1361 W/m^2

# 在地球表面某一位置接收到的辐射强度取决于太阳光线的角度 # 在赤道,太阳光线垂直于地表,因此辐射强度就是太阳常数 power_equator = solar_constant

# 在极地,由于地球的曲率,太阳光线以非常小的角度入射 # 接收太阳光线的有效面积被分散在更大的表面积上 # 计算极地的角度 angle_at_poles = math.degrees(math.asin(earth_radius / (earth_radius + distance_to_sun)))

# 根据角度调整极地的功率 power_poles = solar_constant * math.cos(math.radians(angle_at_poles))

power_equator, power_poles, angle_at_poles

4. 太阳能板一般都是黑的吧,它难道不会增加吸热,加剧地球变暖么?

-

太阳能板确实通常都是黑的,因为深色表面对光的吸收率更高。

-

目前(2023 年)太阳能板的能量转化率大概是 15~20% 之间,剩下的能量一部分反射或散射回大气,另一部分转换成热能散失。

-

根据 wikipedia 的数值,2022 年全球太阳能板的总功率大约是 1053 GW,按太阳能板的平均转化率 17.5% 计算,太阳能照射到地表功率 \(1000 W·m^{-2}\) 计算,大概需要 6017 平方公里。作为比较,撒哈拉沙漠面积大约为 910 万平方公里,大约是全球光伏发电板面积的 1500 倍左右。

-

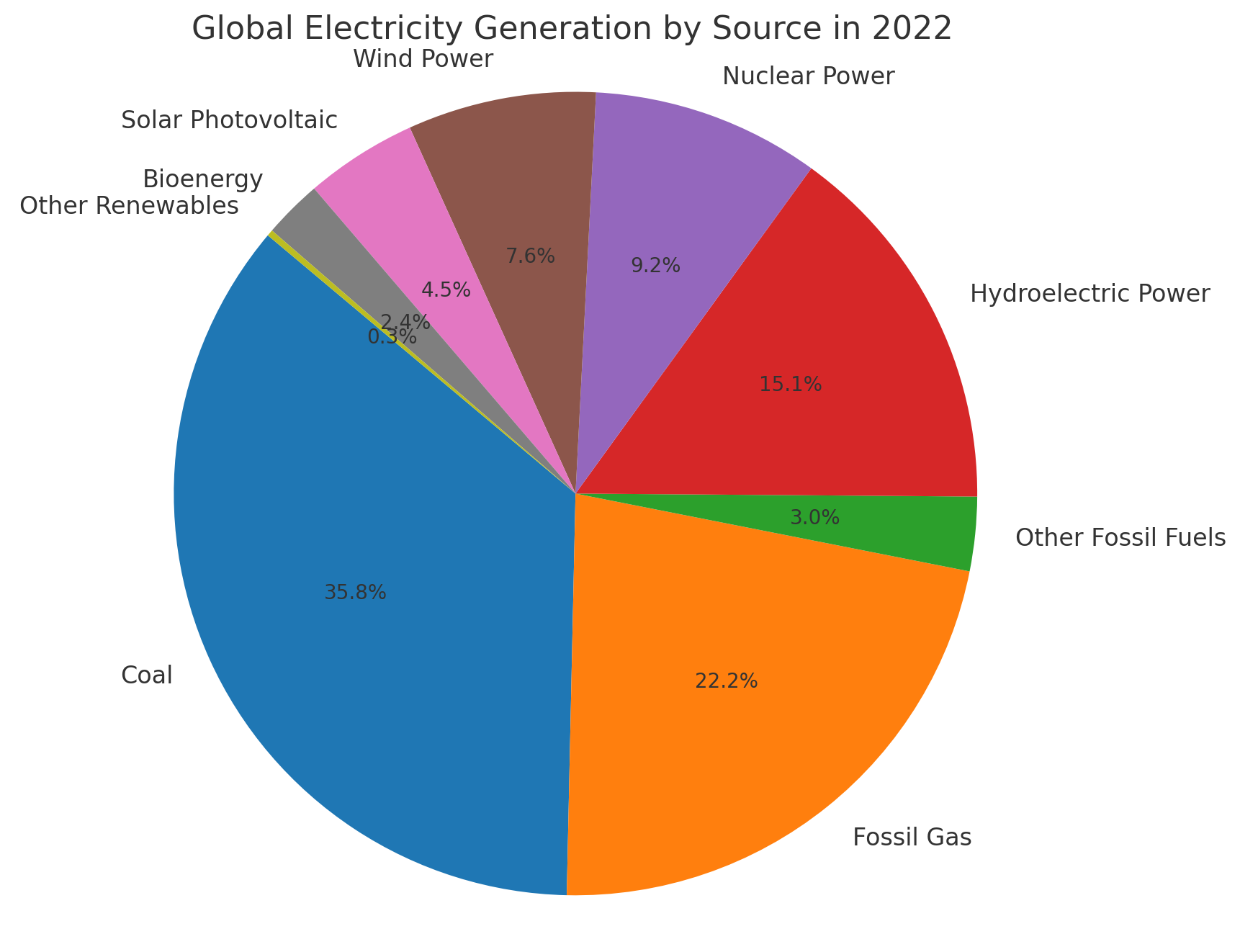

根据 ember-climate 的测算,2022 年发电比例:煤炭:36%(10,186太瓦时) 化石天然气:22%(6,336太瓦时) 其他化石燃料:3%(850太瓦时) 水力发电:15%(4,311太瓦时) 核能:略超过9%(2,611太瓦时) 风能:7.6%(2,160太瓦时) 太阳能光伏:4.5%(1,284太瓦时) 生物能源:2.4%(672太瓦时) 其他可再生能源:0.4%。

- 因此,哪怕全世界所有的能量来源都使用太阳能,大概也只需要铺满 1.5% 面积的撒哈拉沙漠即可。